梁启超在纪念已故好友夏绥清先生的文章中写道:“绥清是晚清思想革命的先驱,绥清是我青年时期读书人中最有力的导师。绥清既不着书立说,他也不讲课,他的思想只是偶尔与仰慕他的朋友交谈,或者他在报纸上随意写一两篇文章。” “他还给了我两首诗:你把自己复杂了,我把它简单了,白云归来。皇帝的住处。”

梁启超

在梁启超眼中,“晚清思想革命的先驱”、“我青年时期最有力的导师之一”的夏绥清先生,比梁启超足足年长了10岁。 19岁的梁启超结识了夏穗卿,一直把他视为夏穗卿。 夏绥清作为自己的人生导师,在思想、政治、文化、教育、历史、诗词等诸多领域都取得了杰出的成就,被誉为“夏增佑”。 特别值得一提的是,夏曾友还曾任鲁迅时期的北洋政府教育部主任。 他在社会事务和教育部任职时的直接上级。

夏增友

夏曾友(1863—1924),字遂清,别号别石,浙江省杭县人。 其父夏鸾祥曾任詹师府主事、光禄寺主事、同文堂教师。 不过,他同时也是一位数学家,对平面几何、三角函数和曲线,尤其是曲线领域进行了大量的研究。 他在曲线领域拥有最深厚的知识。 着有《智取书》、《智取》、《智取插图》等书。 当时,他与李善兰、戴旭并称为“杭州算术”。 “三个家庭”。

夏曾佑自幼聪明,好学好思。 小时候,他在书桌上放了几十本书,一两天就读完了。 合上书本后,他已经能够将书中的要点一一描述出来。 他不仅有深厚的国学功底物理学家夏元,而且深受西方传教士的影响物理学家夏元,广泛涉猎西学。 读过《论天》、《论》、《论》、《通论万国》、《台湾新史》等西文译本。 思想启蒙发挥了潜移默化的作用。 光绪十四年进士,两年中进士。 授礼部六品,入仕。

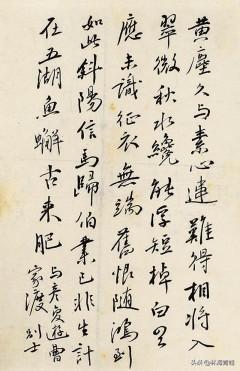

夏曾友书法

1896年8月,夏曾友、王康年、黄遵宪等人在上海创办《十五报》,聘请梁启超为主笔。 中共机关报宣扬“改革求生存”,在推动改革运动中发挥了重要作用。

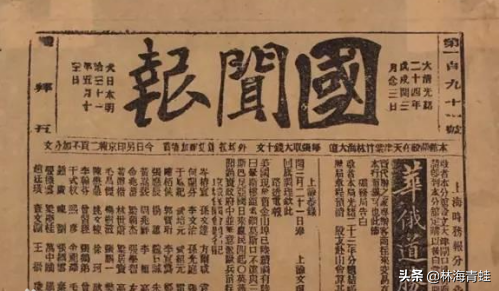

1897年10月,夏增佑与严复、王修之等人在天津创办《国文报》,并任主笔。 该报不仅刊登全国各省的重要新闻,还刊登重要的政治文章和译文。 严复翻译的《天言论》在《国文报》连载发表。 天津的《国文报》和上海的《十五报》分别控制着南北舆论圈,是维新派的重要宣传阵地。

《国家新闻》

戊戌变法期间,夏曾友没有参与任何实际的政治活动。 由于什么原因,很难找到相关的历史证据。 或许,可以从他的诗《一灯静如鹭》中找到答案,这首诗导致了“1898维新”失败后,所有参与者都被朝廷清洗,但夏曾友却没有受到任何牵连。 1899年底任安徽省祁门县知县,任期届满后旅居上海。

1902年,夏曾佑升任直隶太守,但因哀悼母亲去世而未能出任。 清朝末年,官场仍然保持着三年守孝的习俗,即父母去世后,必须离职二十七个月以悼念。 ,另一种方法是在公立学校或行业工作。 在此期间,夏曾友受商务印书馆邀请编写《最新中学中国历史教材》。

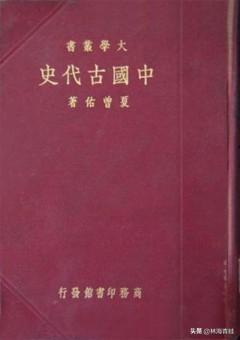

夏曾友以章节式的写作方式,突破了传统的编纂方法,根据中国历史的演变演变,将中国历史分为三大时期。 这是中国近代第一部用进化论研究中国历史的学术专着。 1904年出版,1906年出版第一卷、第二卷、第三卷。1933年商务印书馆再次出版,列为大学丛书,更名为《中国古代史》。 被历史学家誉为“第一部著名的新通史”。 ”对中国史学领域产生了深远的影响。

《中国古代史》

1905年7月,清政府派载泽、端方、戴鸿慈、尚其衡、李盛铎等军政官员赴欧美考察宪政。 为此,选派了夏曾友、熊希龄、吕宗玉等一大批随员。 与张宗祥、史肇基、袁克定等人史称“出洋五大臣”。 1906年随“五大臣”赴日本考察。 日本考察归来后,先后担任泗州刺史、两江总督府文案,“武昌起义”的爆发,使清朝走向灭亡。 清朝老大臣夏曾友失去官职,一度隐居。

“五部长出国”合影

1912年初,中华民国临时政府在南京成立。 孙中山识人,任命国子监出身的蔡元培为教育总长,清教育院原参事范元廉为教育副部长。 历史证明了孙中山的先见之明。 蔡元培和范元联都很出色。 成就斐然的教育工作者是完美的搭档。

当时教育部设有普通教育司、特殊教育司和社会教育司。 蔡元培是浙江人。 他任命浙江人夏增友为社会教育部主任。 除了夏曾友之外,他还聘请了吴雷川和钟光光。 、钱君甫(钱学森的父亲)、周树人(鲁迅)、徐寿昌等浙江人。 虽然蔡元培大部分都是从乡党招收的,但他们都不是庸人。 俗话说,提拔人才不避亲。

北洋政府教育部工作人员合影

众所周知,周树人经好友徐守昌推荐,并被蔡元培接纳到教育部工作。 他所在的部门是社会教育系,夏曾友任系主任。 也就是说,夏曾佑是周树人的顶头上司,而夏曾佑比周树人年长18岁。 ,两人之间的差距可以说是一代人。

社会教育司的主要职责是主管图书馆、博物馆、动植物园、美术馆、体育运动馆、管教所等社会教育事务。 周树人后来升任首席部长。 有证据显示,袁世凯当时批准了32人的任命。 周树人就是其中之一。 前侍是清代官衔中较低的职位,民国时期仍沿用。

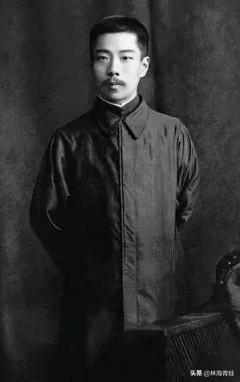

周树人(鲁迅)30岁照片

1913年2月江汉调离首都图书馆后,北洋政府教育部委托社会教育司司长夏曾友负责,夏曾友任命周树人负责具体管理。 直到1915年,夏曾友才正式调任首都图书馆任馆长。 图书馆始建于1909年,第一任馆长是苗荃孙,第二任馆长是江汉。 其任职期间制定的《首都图书馆十八条阅览暂行规定》由周树人签署。

首都图书馆旧址

梁启超在《冰饮诗谈》中盛赞黄遵宪、夏曾友、江之友为“现代诗三大家”,并说夏曾友是“诗革命”的倡导者之一,并尝试以旧体诗的形式表达“新学”。 ”内容,他的诗作散见于报刊,有200多首诗被收录到《先生》中。

《夏曾友集》

1924年4月18日晚8点左右,刚刚年过花甲的夏曾友在北京寓所内病逝。 在京城众多名流送来的挽联中,最引人注目的就是同乡马须伦送来的挽联:“郑玉中先生是一流的学者,死于贫困;如果杨子云来了”后世复活,一定能读到他的书。” 这可以说是对夏曾友一生的概括。

说到这里,就必须要提到夏曾佑的儿子夏元熙了。 曾就读于杭州“求是书院”和上海“南洋公学”。 1905年夏,赴美国耶鲁大学攻读物理学。 1909年赴德国柏林。 他在大学师从量子力学大师马克斯·普朗克教授学习物理学。 其间,由于清政府垮台,留学费用取消,他因此中断学业回国。 被北京大学校长严恢复为教授、理学院院长,与何玉杰教授共事。 他们共同培养了北京大学第一届物理学本科生。 蔡元培就任北京大学校长后,夏元伟再次被任命为理学院院长。

夏元启,夏曾佑之子

1919年夏,夏元桢回到柏林大学继续深造,继续师从普朗克教授。 普朗克将他介绍给爱因斯坦。 普朗克请夏元振跟随爱因斯坦学习相对论。 1921年3月,蔡元培赴欧洲考察各国教育学术机构时,在夏元伟的陪同下拜访了爱因斯坦,并邀请爱因斯坦在方便的时候访问北京大学。 夏元伟还介绍了爱因斯坦在中国研究相对论的第一人。