中风|ICP检测导向的急性轻型缺血性中风机械取栓围放疗期管理(上)

急性缺血性中风的发病率及机械取栓的进展

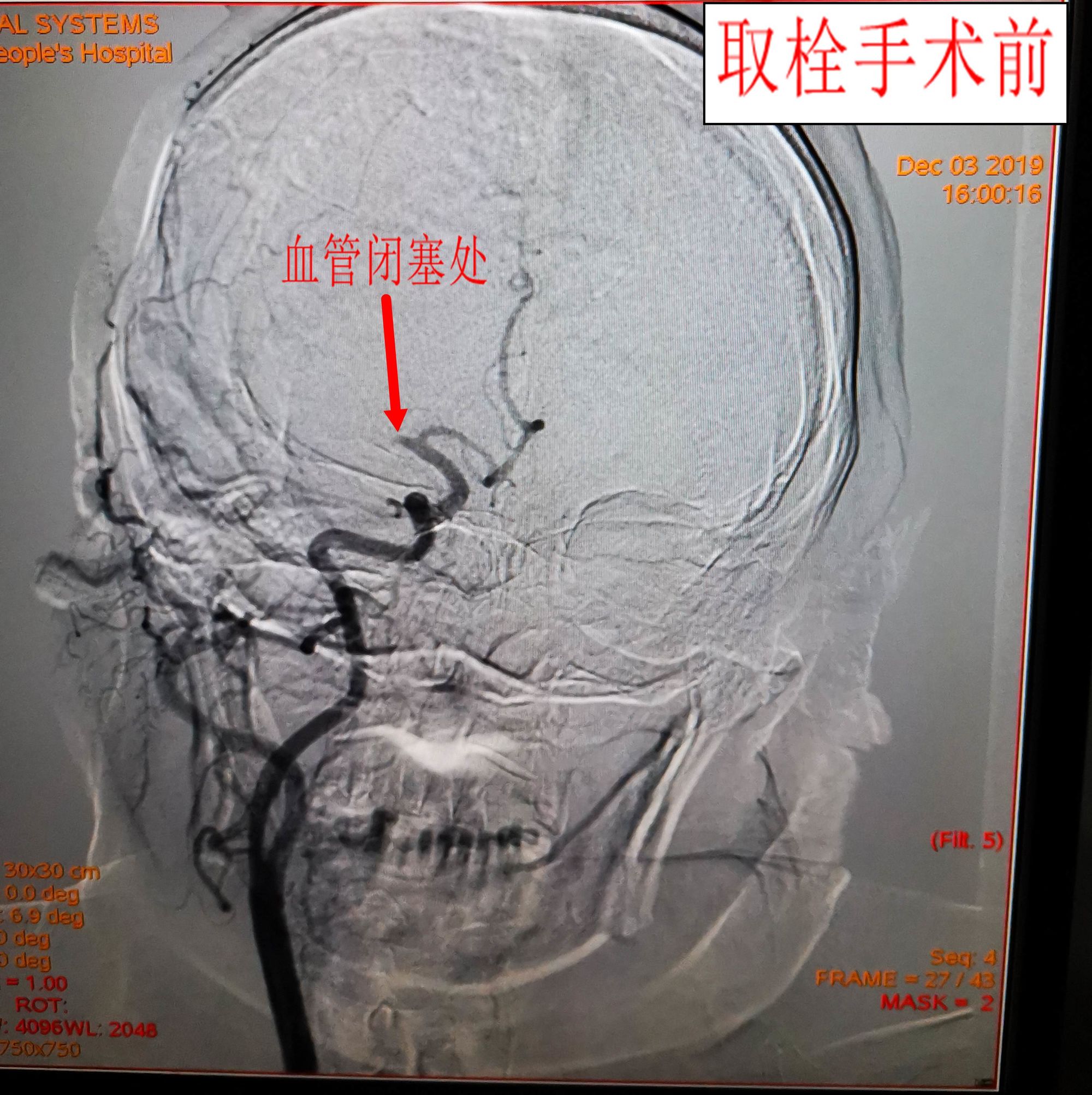

中风是害处人类健康的主要病症之一,在我国已超过缺血性肾脏病疾病成为第一位致死诱因。按照2019年发表于刊物的inChina,目前我国中风的总体得病率为1596/10千人,发病率为345.1/10千人。在新发中风病人中,69.6%为急性缺血性中风(AIS)。在有效时间窗内达到责任血管的再通是AIS成功医治的关键,机械取栓是医治缺血性中风主要的方式之一。

近些年来,数项小型试验已否认急性大动脉闭塞所致的中风病人能否从机械取栓中受益,既往的手册推荐在AIS发病后的6h内进行机械取栓,但2018年DAWN及的研究结果打破了传统的6h时间窗,该研究强调,距发病最后正常时间6~16h内的前循环大血管闭塞病人,假若符合DAWN或研究的其他标准,推荐进行机械取栓;距最后正常时间6~24h的前循环大血管闭塞病人,假如符合DAWN研究的其他标准,进行机械取栓可能是合理的。

机械取栓的预后及并发症

机械取栓的预后

对缺血性中风病人而言,时间就是脑部,在黄金时间窗内开通肿瘤的血管对病人的预后非常重要。但2016年发表于刊物的研究却表明,尽管AIS取栓术后血管开通率可达90%,但预后良好率仅有50%,病死率高达15.3%。为此,在血管开通诊治后,对后续的病况如流血转化、脑肿胀以及脑部压等进行检测也是十分必要的。

机械取栓术后并发症

脑高灌注综合征(CHS)和流血转化(HT):CHS指闭塞脑动脉再通后,缺血脑组织重新获得血液灌注,同侧脑血流量明显降低,进而造成脑肿胀甚至脑部流血发生,临床表现主要为呕吐、血压下降、癫痫发作、局灶性神经功能缺损和脑淤血等,严重者可引致死亡。

HT指脑梗塞的组织内继发性流血,脑梗塞后首次颅骨影像检测(CT/MRI)未发觉流血,而检查颅骨CT/MRI时发觉有脑部流血,可自然发生或与医治相关。流血转化会造成病人神经功能恶化,虽然是初期神经功能有改善的患儿。在部份病人中,这些神经功能恶化可能十分剧烈。

依据《中国脑梗塞后流血转化治疗共识2019》,流血转化发生在约10%~15%的AIS病人中,其中自发性HT的发生率为8.5%,66%为流血性脑梗塞(HI),34%为脑实质流血(PH)。在HI中,18.2%是有病症的;在PH中,70.6%是有病症的。抗血栓或栓塞抗生素可显着降低HT的发生率。

栓塞后流血转化发生率为10%~48%,其中病症性流血转化发生率为2%~7%。血管内医治后流血转化发生率为46%~49%,其中病症性流血转化发生率为2%~16%。HT是AIS取栓预后不良的危险诱因之一,HT发生的机制包括缺血损伤,凝血功能衰弱,再灌注损伤及血脑屏障破坏。因而须要对该病理过程进行综合的危重管理,如多样化缺血性损伤的脑保护,多模态数据检测支持下的合理纠正。

恶性脑肿胀:脑组织的缺血缺氧损伤细胞膜上的离子泵功能,进而造成钠和其他离子迸发在神经元细胞内进而导致细胞水肿,从而引起细胞源性腹泻、脑组织水肿和移位。近端大动脉闭塞引起的中风可导致大面积的脑梗塞,其可造成致死性的(恶性)脑肿胀,局部脑部压变化可引起脑疝形成。

脑脓肿最危险的阶段在发病后48~72h内,且高达30%的病人在发病24h内出现病症加重。去骨瓣减压是减轻恶性脑肿胀的有效医治方式,近来的一项多中心的系统剖析提示,轻型缺血性中风病人于发病后初期(48h内)行防治性去骨瓣减压术,能有效的降低不良结局的发生。

AIS血管内根治成功的关键诱因

2015年Newof连续发表了5项关于血管内根治AIS的临床试验,为达到血管内根治更佳的医治疗效,建议在黄金时间窗即发病后6~24h内早日开通脑部闭塞的大血管,实现缺血组织的再灌注。

建议采用先进的技术和设备进行机械取栓医治,对于发病24h内符合手册标准的急性前循环大血管闭塞性中风,可使用回收支架取栓、抽汲取栓或配合球囊导引导管、中间导管等装置进行医治。

通过影像评估选择适宜的病人,MRCLEAN试验通过CTA筛选大血管闭塞致急性缺血性中风病人,试验还应用了评分细胞膜损伤,通过评分评估梗塞面积,并通过CTA评价侧支代偿情况,排除侧支代偿较差的患儿。通过影像学评估,确定缺血核心与缺血半暗带的范围,筛选出可以从血管再通中受益的病人,即小的核心梗死区、大的缺血半暗带区。合适的影像评估方案可为AIS血管内诊治病人的术前筛选及术后评估提供指导。

在围放疗期还可以对血糖,脑部压及脑肿胀进行检测,选择合适的麻醉方法细胞膜损伤,更好的管控脑血流。

《急性缺血性中风血管内根治中国手册2018》对机械取栓及动脉栓塞的适应症,操作过程及操作要点,麻醉方案均给出了具体的建议,但该手册对取栓术后并发症的评估与管理、以及后续的个体化诊治及综合监护管理并无明晰推荐。

作者简介

冯光

书记医师,医学博士,博士后,硕士研究生导师,安徽省人民诊所神经内科危重监护病房校长。中国研究型诊所学会神经危重专业委员会委员,海峡两岸医药交流学会神经危重分会委员,中华医学会肠内肠外营养学会委员,中国神经科学学会意识障碍分会委员。新乡省脑中风学会委员,河南省复健医学会脑部损伤分会副主委,湖北省医学会危重医学专业委员会委员,云南省诊所商会危重医学专业委员会常委,云南省介入诊治委员会神经学组委员,四川省科普学会神经内科专业委员会副主委,湖南省科普学会介入诊治委员会常委。

作者|冯光

排版|丁慧鑫

审校|宋道宇